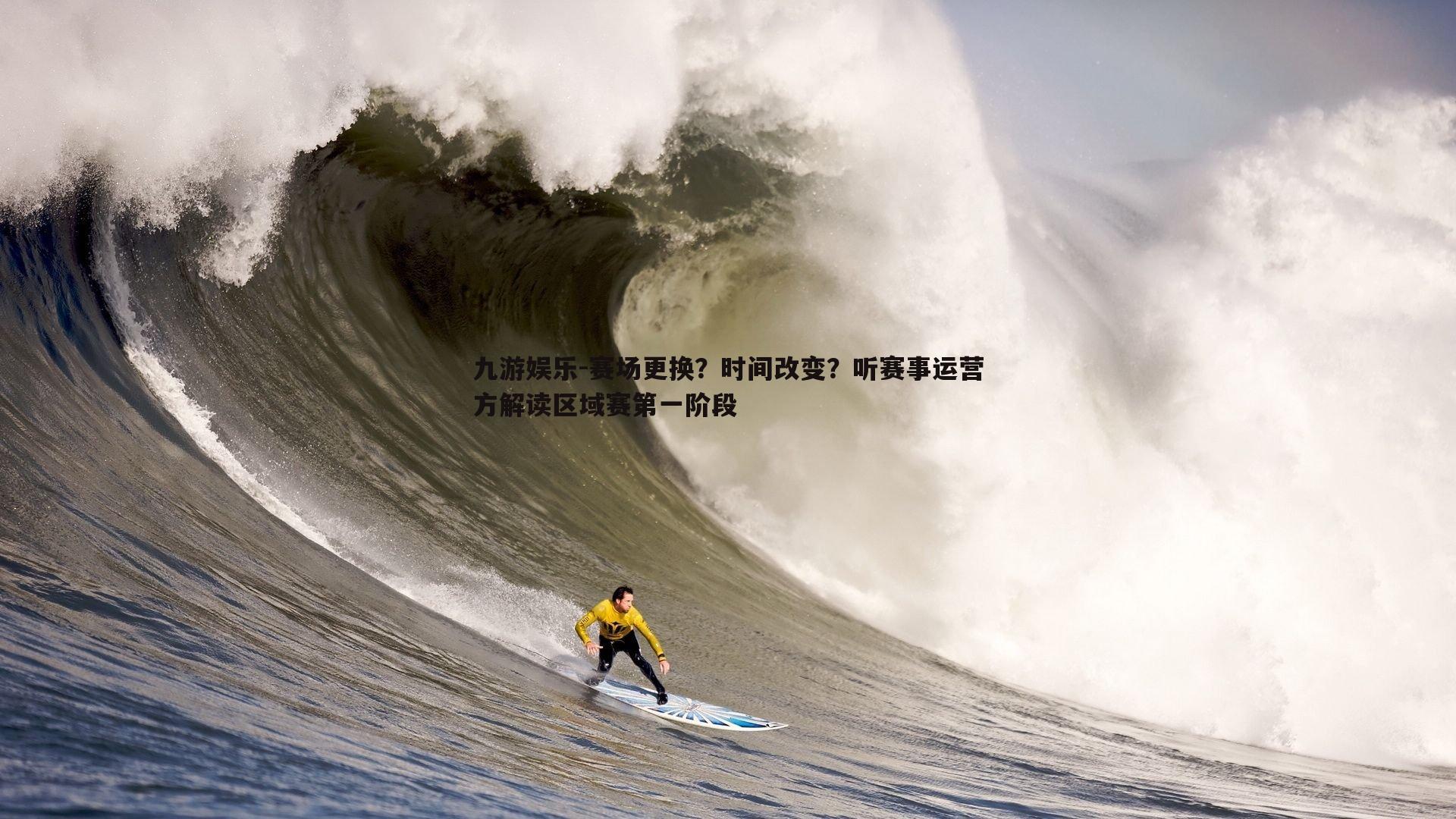

赛场更迭与赛程调整背后的战略考量——赛事运营方详解区域赛第一阶段布局

**

国内多项体育赛事区域赛第一阶段正如火如荼进行,然而部分赛事的赛场更换与时间调整引发广泛关注,为何在赛事推进过程中临时变更场地?赛程安排为何频繁变动?这些调整是否会影响运动员状态与观众体验?为此,本报记者专访了九游娱乐赛事运营方相关负责人,从统筹规划、资源优化及长远发展角度解读这一阶段赛事布局的深层逻辑。

赛场更换:资源整合与公平竞争的平衡之举

区域赛第一阶段涉及多地同时开赛,原定场馆因突发情况无法使用是赛场更换的常见原因,极端天气导致户外场地受损,或场馆临时承接更高优先级活动,均可能迫使运营方启动备用方案,运营方强调,赛场调整绝非仓促决定,而是基于多重评估后的优化选择。

“场地变更的核心目的是保障赛事安全性与竞技公平性。”运营方代表指出,部分原定赛场设施老旧,无法满足计时、转播等技术需求,而新场地往往配备了更先进的设备,有助于提升比赛精度与观赏性,集中赛区至交通便利的城市枢纽,可减少运动员长途奔波,降低体能消耗,以华东区为例,原本分散在三个城市的比赛被整合至同一体育中心,既缩短了赛程间隔,也为裁判与后勤团队提供了高效支持。

值得注意的是,赛场更换亦考虑到地域平衡,运营方透露,初期赛区规划可能向经济发达地区倾斜,但调整后增加了中西部赛点的比重。“让更多地区的选手就近参赛,既能挖掘潜在人才,也能推动基层体育热潮。”这一举措获得多地体育部门的支持,认为其有助于缩小区域体育资源差距。

时间调整:应对不可抗力与最大化赛事影响力

赛程时间的变动同样备受热议,除常见的天气因素外,转播合作、运动员集体诉求等均可能促成时间调整,某项水上运动因强降雨延期后,运营方并未简单顺延,而是结合气象数据与选手建议,将比赛移至清晨水温适宜时段,最终创造了多项赛会纪录。

转播需求亦是关键变量,运营方坦言,与媒体平台的合作需兼顾收视率与社会效益。“将焦点赛事安排在晚间黄金时段,既能吸引更多观众,也能通过镜头展现城市风貌。”但这一调整需充分尊重运动员意见,避免因作息改变影响发挥,为此,运营方在赛前与各代表队充分沟通,并提供适应性训练支持。

更深远的影响在于时间调整对赛事长期品牌的塑造,通过错开同类赛事档期,区域赛避免了“内耗式竞争”,反而与国际赛程形成联动,某球类项目将第一阶段提前两周,为国家队选拔留出窗口期,这种“地方服务全局”的思路,体现了运营方的战略视野。

运营方解读:科学决策与人性化服务的双轨并行

面对外界的疑问,运营方强调,所有调整均遵循“数据驱动+多方协商”原则,在决策前,团队会分析历史赛况、场地承载量、舆情反馈等数据,同时邀请教练、运动员代表参与论证,实时监测系统可追踪场馆温度、湿度等指标,为调整提供科学依据。

人性化服务则是另一大亮点,针对赛场更换,运营方不仅提前公布交通指南,还为偏远地区选手提供住宿补贴;时间调整后,增设弹性签到机制,避免因行程紧张导致选手误赛,这些细节显著提升了参赛体验,某田径选手评价:“尽管比赛地点临时变化,但后勤保障无缝衔接,让我们能专注备战。”

未来展望:动态调整机制或成常态

区域赛第一阶段的调整经验,将为后续赛事提供范本,运营方表示,未来可能建立“动态赛程机制”,即根据实时情况保留一定调整空间,而非完全固化安排。“体育赛事本质是服务人与社会,灵活响应需求变化,才能保持生命力。”

值得注意的是,这种灵活性并非牺牲规范性,运营方正与国际体育组织接轨,引入更成熟的应急管理标准,确保每项调整有据可循,通过数字化平台及时发布变更信息,减少信息差带来的误解。

赛场与赛程的变动,表面是赛事进程中的插曲,实则折射出现代体育管理对精细化、人性化的追求,从保障公平竞技到优化资源分配,从应对突发挑战到谋划长远发展,区域赛第一阶段的调整举措背后,是运营方在效率与公平、传统与创新之间寻找平衡的探索,随着赛事深入,这种动态适应的能力或将成为体育产业升级的重要推力,为观众与参与者创造更丰富的价值。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~